支援活動報告

若手研究者支援制度による支援活動を報告いたします。

-

FS異分野研究交流会(12月12日)

博士キャリアメッセKYOTO(7月10日、11月7日,8日)

ピッチプレゼンテーションセミナー(10月13日)

Woo博士 特別講演会(10月10日)

論文執筆ワークショップ(9月4日、6日)

研究マネジメント研修(8月24日)

SPRING 恵和株式会社を訪問(8月5日)

SPRING 異分野交流会(8月5日,6日)

英語プレゼンテーション&コミュニケーション研修(6月28日、7月27日)

メイボン博士 特別講演会(6月12日)

FS 採用者向け説明会&交流会(4月5日)

SPRING 採用者向け説明会&交流会(4月5日)

2021年度

2023年度

12月12日 フェローシップ支援生の異分野研究交流会を開催しました

【大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度】

参加者集合写真

参加者集合写真

研究紹介の様子

研究紹介の様子

自由交流(懇親会)の様子

自由交流(懇親会)の様子

12月12日(火)、大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度支援生の異分野研究交流会が京田辺キャンパスにて開催されました。

本交流会は、異分野の支援生どうしがお互いの研究を知り、理解と関心を深めることで、社会の中での自分の研究の位置づけを考え直し、自分の研究と社会がつながるマインドの醸成やトランスファラブルスキルを獲得するきっかけにし、新たな気づきを得る場として開催され、フェローシップ支援生の他に、教員・運営スタッフが参加しました。

最初に、中西研究推進部長/グローバル・スタディーズ研究科教授より開会の言葉が述べられました。

次に、異なる学年、異なる研究分野の学生4名で構成されるグループに分かれ、研究内容の紹介を行いました。研究内容の紹介は異分野の人たちにもわかってもらえるよう工夫されており、異分野の学生どうし・教員も交えてとても活発に質疑応答や意見交換が行われました。自身の専門分野の研究だけでなく、異分野への理解と関心が深まる場となりました。

研究内容紹介の後、参加者全員で自由交流(懇親会)を行いました。多岐に渡る研究分野の仲間、立場の異なる人たちが集って気楽に話をすることで、視野を広げ、今後のキャリアイメージを膨らませるきっかけとなりました。

普段は会わない支援生仲間と繋がり、自己の研究心へのモチベーションの向上、新たなコネクション作り、そして、キャリアや研究に関する気づきを得る機会となりました。

7月10日、11月7,8日 博士キャリアメッセKYOTOを開催しました

企業賞を受賞された畑谷実玖さん

企業賞を受賞された畑谷実玖さん

2023年7月10日に博士キャリアメッセKYOTO第1部を、11月7,8日第2部を実施しました。

「博士キャリアメッセKYOTO」は、博士に対する期待や現状を本音で語りあい、博士後期課程の学生を京都• 奈良で盛り上げるための第一歩として、「文部科学省技術イノベーショ ン創出に向けた大学フェローシップ創設事業」、「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択された京都• 奈良の6大学が連携して企画したイベントです。

今回は、第1部、第2部とも、対面とオンラインのハイブリッド形式で行いました。

第1部は「博士学生への期待とキャリアを考える」機会として、社会人博士のプレゼンテーション、博士学生向けインターンシップの紹介と、学生と社会人の交流会を行いました。企業や自治体で働く社会人博士と直接会話をすることで、博士学生にとって社会人博士の実際を知る場となりました。

第2部は、1日目に英語、2日目に日本語の計2日間にわたり、「博士学生を知る」機会として、博士後期課程の学生のショートプレゼンテーションを行いました。また、発表学生どうしの交流会を行いました。本学からはフェローシップ・SPRING支援学生9名が発表を行い、理工学研究科の中上敦貴さんと畑谷実玖さん、生命医科学研究科の松田康平さんが企業賞を受賞されました。

2024年度もさらにバージョンアップした”博士キャリアメッセKYOTO”の開催を計画しています。今回参加できなかった大学院生・学部生のみなさまの次回(別途ご案内予定)の参加をお待ちしております。

10月13日 ピッチプレゼンテーション研修を実施しました

国際学会でのポスター発表などで、1分~1分半程度の短時間で研究成果のスピーチを行う機会があります。このような場面で、自分の意見や考えをわかりやすく相手に伝えるための効果的なテクニックを身に付けることを目的として、ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社より講師を招き、ピッチプレゼンテーションを対面で開催し、フェローシップ/SPRING支援生が参加しました。

当日は、ピッチプレゼンテーションをするための重要なポイント、効果的なテクニック、スライドの作成について一通りレクチャーを受けた後、受講生自身が研究内容について簡単なピッチプレゼンを行う実践練習を行い、講師より鋭い指摘と的確なアドバイスをいただきました。

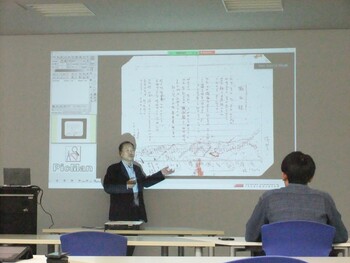

10月10日 「博士人材の生涯キャリアマネジメント 秋の特別講演会」を実施しました

講演会の様子

講演会の様子

博士人材育成の一環として、アカデミア、産業界、起業、指導教育、工学研究の他分野への展開、等々を経験してこられた、Wafer Masters, Inc. 代表のWoo Sik Yoo博士をお招きし、京田辺キャンパスにて特別講演会を実施しました。

講演会には、本学学部生/大学院生/教職員、 他大学教職員、そして、一般より、オンライン含め、40名を超える参加がありました。

初めに、副学長・研究開発推進機構長 塚越一彦 理工学部教授より、開会の挨拶がありました。

講演では、学生時代の研究に対する向き合い方、渡米後にアカデミアと産業界を経験して得られたこと、起業、そして、自身の研究の他分野への展開など、失敗・挫折・挑戦を繰り返した体験についてお話いただきました。キャリアパスの選択に正解はない、好奇心を求めて自分探しの冒険を続けることで、自分を知り、自分らしく、自分でチャンスを作り、自分への挑戦をしてほしい、失敗は過程に過ぎない、というメッセージをいただきました。

また、講演後の座談会では、参加した学生一人一人と対話し、現在の研究の過程で抱えている課題や、今後の進路・将来の目標等について闊達な意見交換がなされました。

参加者からは、「他分野の研究との融合がどのように行われるのかわかった」「キャリアの不安についてアドバイスをもらえてよかった」「キャリア選択で何を大切にしているか伺うことができた」「講師の多様な経験から自分が面している問題を解決する考え方を提案していただいた」などの声が聞かれました。

今回の講演は、大学院博士課程だけでなく、学部生にとっても、将来のキャリアパスをグローバルに考え、キャリアの分岐点で道を選択する上で、新たな視座を得る機会になりました。

9月4日、6日に「論文執筆ワークショップ」を開催しました

2023年9月21日

同志社大学DFS/SPRING運営チーム

研究者としての基礎能力の取得を目的とした各種支援策として、「研究者基礎力養成プログラム」のサイエンス・ライティングスキルを養成するべく、9月4日、6日の2日間にわたり、「論文執筆ワークショップ」をオンラインで開催しました。ワークショップはすべて英語で行われましたが、講師の話す英語、説明の仕方や例示が非常に判り易く、オンラインでありながら基礎および実践的な演習を含むQ&Aがあり、一方通行ではない進行が理解の助けになりました。また、1日目の講義の休憩時間を利用して、本学に所属する学生・教職員であれば通年でオンライン受講ができるNature MasterClasses Online (NMO)の概略解説と活用方法について紹介いただきました。

8月24日(木)研究マネジメント研修《若手研究者のためのSciVal講習会》を実施しました

「2023年度 論文データに基づいた研究テーマのトレンド分析」をテーマに、世界最大規模の科学雑誌出版社であるエルゼビア・ジャパンより講師を招き、抄録・引用文献データベースScopus (*1)に基づいた研究力分析ツールSciVal (*2)に関する講習会を対面で開催しました。

当日は、フェローシップ、SPRING支援生10名が参加し、各人の研究テーマ(トピック)におけるトレンド分析にフォーカスし、自身のPCで実際に分析ツールを操作して体験しました。

Scivalを使えることは知っていたが、使ったことがない参加者がほとんどで、参加者からは、Scivalを使えば体系立てて論文をサーベイし、効率よく研究分析を進めることができることがわかった、今後Scivalを用いて実施してみたいと思う、という声がありました。

当日資料を希望される方は、研究企画課・DFS/SPRING運営事務局までご連絡ください。

*1)エルゼビア社が提供する世界最大級の抄録・引用文献データベース *2)Scopusをデータソースとする分析ツール

2023 研究マネジメント研修 - リバイス版(事後)[PDF 447KB]

8月5日 けいはんなプラザラボ棟の恵和株式会社を訪問し、交流会を実施しました

【大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(”Spring! Doshisha 「春風の会」(同風会)”)】

8月5日(土)、大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(以下、SPRING)支援生4名が、けいはんな学研都市・けいはんなプラザラボ棟に開発拠点を置かれている恵和株式会社 Value Creation Center(VCC)を訪問しました。

該社オフィスにて技術者の方々と交流を行い、該社の会社紹介だけでなく、世界初の新製品のアイデア創出、顧客ニーズをいち早く吸収する姿勢、従業員を大切にする体制、イノベーションを起こす取組みについて詳しく紹介していただいた後、実際のものづくりの開発現場を見学させていただきました。

光学シート事業、生活・環境イノベーション事業、地球の絆創膏事業について一通り説明を受けた後、開発中のサンプルを実際に手に取って見せていただくことで、研究開発段階から製品化に至るまでの過程をより一層イメージすることができました。さらに、近年、地球の絆創膏事業として新たに推進されている『KYŌZIN®』技術に触れることで、開発担当者も実験室に留まらずに現場を見に行くことが大事であることを学びました。企業の活動に興味を持つ博士学生たちが、企業の開発現場を熱心に見入る姿が印象的でした。参加者からは、現場の風景・現物を見て、開発した製品がどう使われているか等について現場で働く技術者から直接話を聴くことで、自らの今後のキャリア開拓に繋がる経験をした、との声がありました。今回の訪問は、普段交流することのできない研究室の外の世界を知り、刺激を受け、新たな気づきを得る大変貴重な機会となりました。

また、同日午後に開催したSPRING支援生の異分野交流会(合宿)にお越しいただき、産業界からのメッセージをいただくとともに、学生のショートプレゼンテーションに参加の上、様々なコメントをいただきました。

今回、休日にも関わらず、見学を受け入れてくださった恵和株式会社様に、改めて御礼を申し上げます。

8月5日、6日 異分野交流会を開催しました

【大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(”Spring! Doshisha 「春風の会」(同風会)”)】

参加者全員の集合写真

参加者全員の集合写真

グループワーク中の写真

グループワーク中の写真

同風会賞を獲得されたグループの皆さん

同風会賞を獲得されたグループの皆さん

酷暑の中、8月5日(土)、6日(日)の2日間にわたり、大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクトの異分野交流会がけいはんな学研都市の交流施設・けいはんなプラザにて開催されました。

交流会のテーマは、「各人の研究テーマを融合した新たな研究分野の発掘と挑戦」です。“Spring! Doshisha”は、本学の博士人材育成支援スキームの1つで、自由で挑戦的・融合的な研究を支援することを目的とし、グローバルな視点で時代を切り開く挑戦者の育成を目指しています。

1日目は、まず最初に本プロジェクトの事業統括である塚越副学長より開会の言葉が述べられました。次に、けいはんなプラザ・ラボ棟に研究拠点を置かれている恵和株式会社様より、産業界からのメッセージをいただきました。次に、支援生全員が自己紹介と研究内容のショートプレゼンテーションを行った後、異なる学年、異なる分野の学生4~5名で構成されるグループ(5つ)に分かれ、グループワークを行いました。グループワークのコンセプトは、「分野横断的な協働体験 ~大局的な視点で社会課題を捉える~ 専門領域に根付く視野/考え方から多様な視点へ」、テーマは世界的な社会課題の中から、「災害に対する防災シナリオ作成」を設定しました。そして、異質性(分野横断と異分野融合)を高める協働の形を取りながら、専門分野の異なる博士学生同志のグループワークを通じて社会課題を捉え、融合が生む新たな提案に辿り着くことをグループワークのゴールとしました。各グループとも、日中から夕刻にかけて活発に討論がなされ、議論を通じて異分野への理解を深めるとともに、課題解決に挑戦する姿勢が伺えました。また、夜の懇親会では、本プロジェクトOBの主導のもと、仲間同士の交流をさらに深めました。

2日目は、グループワークの成果発表が行われました。どのグループも独創的でインパクトのある切り口から課題が捉えられており、最新のテクノロジーを駆使した戦略的なアプローチで実現可能性のあるシナリオが提案されました。

日常を離れた環境下での交流会は、自己の研究心へのモチベーションの向上、新たなコネクション作り、そして、新たな気づきを得る機会となりました。

6月28日、7月27日 英語プレゼンテーション&コミュニケーション研修を実施しました

国内外において、自身の研究成果を英語でプレゼンテーションをする際に、自分の意見や考えをしっかり相手に伝えるためのスキルを実践的に学ぶことを目的として、株式会社イー・グローブより講師を招き、英語プレゼンテーション&コミュニケーション研修を2回に分けて対面で開催しました。

当日は、良い英語プレゼンテーションをするために知っておくべきルール(スライドやプレゼンテーションの適切な構成)、聞き手にわかりやすく伝えるためのコツなどについてレクチャーを受けました。また、10名程度の少人数でひとり一人に寄り添った丁寧なアドバイスをいただくことにより、実践力を高め、コミュニケーションスキルの向上に対するモチベーションを高めることができました。

6月12日 「人文社会科学系博士のキャリア戦略 特別講演会」を実施しました

講演会の様子

講演会の様子

人文社会科学系博士人材育成の一環として、グローバル目線で新たな道を先駆的に切り拓いてこられた、英国オープン大学環境システム学部助教授のメイボン・レズリー博士をお招きし、今出川キャンパスにて特別講演会を実施しました。

講演会には、本学学部生/大学院生、教職員、 他大学学生、 教職員、そして、一般より、オンライン含め、60名を超える参加がありました。

初めに、研究開発推進機構 研究推進部長 中西久枝 グローバル・スタディーズ教授より、開会の挨拶がありました。

講演では、人文地理学、地質学、社会学、海洋科学、そして、現在の工学部といった様々な分野で研究のキャリアを積むということ、グローバルな研究ネットワークの構築の仕方、幅広い分野で活躍するためのスキル、アカデミア以外のポストでの活躍について、専門領域以外のポストに就いたとき、人文社会系学生へ期待すること、についてお話いただきました。

また、講演後の座談会では、参加した学生一人一人と対話し、進路や研究の過程で抱えている課題に対して助言したり、現在の研究や将来の目標等について闊達な意見交換がなされました。

アンケートの結果からは、満足度が非常に高く、「グローバル目線でキャリアを積むことについて知ることができた」、「アカデミアの生き残り戦略や人文地理学のことも聞けて面白かった」、「人文社会科学系学生に期待されることについて参考になった」、「専門領域以外のポストに就くこと、就いたときにどうするかについて参考になった」などの感想がありました。

今回の講演は、博士課程だけでなく、学部生にとっても、将来のキャリアパスをグローバルに考え、今後の研究を進める上で、新たな視座を得る機会になりました。

4月5日(水) 2023年度FS採用者向け説明会&交流会を開催しました

【大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度】

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

4月5日(水)に、大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度2023年度採用者向け説明会&交流会を、京田辺情報メディア館をメイン会場、オンラインを併用するハイブリッド形式で行いました。

説明会には、2023年度に新規に採用された1年次生6名と、欠員補充で採用された2、3年次生4名の計10名が参加。まず初めに、本制度の運営委員長である中西久枝研究推進部長よりメッセージが贈られました。ご自身の米国大学院での研究生活、積まれたキャリア、当時と現研究環境の違いと、今の時代に求められる研究に向き合う姿勢について述べられ、採用生たちは熱心に耳を傾けていました。続いて、高等教育研究院の馬場所長よりキャリア形成支援科目の履修説明と、事務局より各種手続きについて説明がなされました。

説明会のあと、2021/2022年度支援生を交えた全支援生と、支援を終了したOBが参加して交流会を行いました。運営スタッフを含む参加者全員が自己紹介を行った後、グループに分かれて、自由に交流を行いました。OB・先輩たちからは各種プログラムに関するアドバイスを行うとともに、異分野どうし互いの研究に関すること、趣味や特技に関することなど、気軽で活発に交流する様子が伺えました。交流会は、次世代を担う優れた博士人材として、研究力の向上に邁進するとともに、自立的なキャリア形成をめざす自覚をもつ機会となりました。また、異分野の研究を知る機会を得ることで、自身の研究とネットワークの幅を拡げるきっかけになりました。

4月5日(水) 2023年度SPRING採用者向け説明会&交流会を開催しました

【大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(”Spring! Doshisha 「春風の会」(同風会)”)】

2023年度SPRING説明会及び交流会参加者全員の集合写真

2023年度SPRING説明会及び交流会参加者全員の集合写真

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

グループごとの交流の様子

4月5日(水)に、大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト2023年度採用者向け説明会&交流会を京田辺情報メディア館にて開催しました。

説明会には、2023年度に新規に採用された1年次生と、欠員補充で採用された2、3年次生の計19名(1名欠席)が参加。まず初めに、本プロジェクトの事業統括である塚越一彦副学長よりメッセージが贈られました。本学の次世代研究者挑戦的研究プログラム、”Spring! Doshisha 「春風の会」(同風会)”に込められた想い、本プロジェクト生に課せられた使命、一人ひとりのチャレンジ-挑戦性、創造性、国際性、自主性-を支援する体制、そして、春風を巻き起こす「同志」との交流の大切さを述べられ、採用生たちは熱心に耳を傾けていました。続いて、高等教育研究院の馬場所長よりキャリア形成支援科目の履修説明と、事務局より各種手続きについて説明がなされました。

説明会のあと、2021/2022年度支援生を交えた全支援生と、支援を終了したOB/OGが参加して交流会を行いました。交流会の企画、司会進行はOB/OGにより進められました。運営スタッフを含む参加者全員が自己紹介を行った後、グループに分かれて、自由に交流を行いました。OB/OGからは、社会イノベーションに高い志を持つ同窓生ネットワークを築くことの大切さが語られ、協力し合うことへの呼びかけがされました。また、先輩たちから各種プログラムに関するアドバイス、海外活動経験談、互いの研究に関する意見交換など、気軽で活発に交流する様子が伺えました。交流会は、新規採用生にとっては支援を受けている博士人材としての新たな志を、既に支援を受けている支援生、OB/OGにとっては、挑戦する気持ちを持ち続け、融合が生む新たな領域を切り開き、行動に移すマインドを見直す機会となりました。

2022年度

11月12日、13日 異分野交流会を開催しました

【大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(”Spring! Doshisha 「春風の会」(同風会)”)】

参加者全員の集合写真

参加者全員の集合写真

同風会賞を獲得された皆さん

同風会賞を獲得された皆さん

グループワーク中の写真

グループワーク中の写真

11月12日(土)、13日(日)の2日間にわたり、博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクトの異分野交流会が大阪市内南港ベイエリアの研修施設にて開催されました。

交流会のテーマは、「各人の研究テーマを融合した新たな研究分野の発掘と挑戦」です。

“Spring! Doshisha”は、本学の博士人材育成支援スキームの1つで、自由で挑戦的・融合的な研究を支援することを目的とし、グローバルな視点で時代を切り開く挑戦者の育成を目指しています。

1日目は、まず最初に本プロジェクトの事業統括である塚越副学長より開会の言葉が述べられました。次に、参加者全員が自己紹介を行った後、異なる学年、異なる分野の学生3~4名で構成されるグループ(5つ)に分かれ、グループワークを行いました。グループワークのテーマは、「各メンバーの研究を融合した新たな研究プロジェクトの提案」で、イノベーションの将来を担う優秀な志ある博士人材の主体性を重視したものです。各グループとも、日中から夜半にかけて熱心に討論がなされ、議論を通じて異分野への理解を深めるとともに、融合が生む新たな領域を切り開き、挑戦する姿勢が伺えました。また、Covid-19感染対策を徹底した上で懇親会も取り入れました。学生どうし、スタッフが集い、気楽に話をすることで、新たなコネクションが作られ、仲間同士の交流が深まりました。

2日目は、グループワークの成果発表が行われました。どのグループも短い時間内で一丸となって取り組んだ成果が簡潔にわかりやすくスライドにまとめられており、予想外の独創的なプロジェクト提案がなされました。そして、成果発表後の審査には参加者全員が投票に参加しました。

日常を離れた環境下での交流会は、自己の研究心へのモチベーションの向上と新たな気づきの機会となりました。

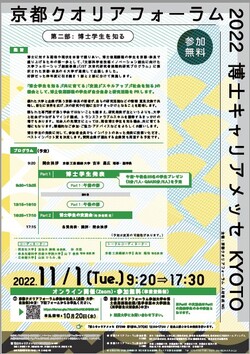

11月1日 博士キャリアメッセKYOTOを開催いたしました。

ベストインパクト賞を受賞された中田里奈穂さん

ベストインパクト賞を受賞された中田里奈穂さん

2022年7月7日に博士キャリアメッセKYOTO第1部を、11月1日に第2部を実施いたしました。

”博士キャリアメッセKYOTO”は本学を含む京都クオリアフォーラム会員の7大学が企画した、教職員・博士後期課程在籍/進学希望の大学院生を対象とする学生に企業の研究・現場を知ってもらうことを目的としたキャリアイベントです。

第1部では、博士号を持つ企業・行政の方の発表(8機関)が行われ、学生の頃の経験談や実際に企業で働いている様子について、Part1でプレゼンテーション形式でお話ししていただき、Part2では企業・行政の方と学生の交流会を行いました。参加した博士学生にとって、社会人博士の実際を知る場となりました。約160名が参加し、企業における博士の役割やアカデミアと企業の違いに関する活発な質疑が行われました。

第2部では、総勢140名が参加し、Part1で大学院生の皆さまに研究内容や日頃の活動のプレゼン発表、Part2で企業・行政の方と学生の交流会を行いました。

プレゼン発表では、社会人・学生の投票から選ばれるベストインパクト賞と各企業から選ばれる企業賞があり、本学からは脳科学研究科の中田里奈穂さんと法学研究科の後藤彰子さんが受賞されました。

2023年度以降もさらにバージョンアップした”博士キャリアメッセKYOTO”の開催を計画しています。今回参加できなかった大学院生のみなさま、次回(開催日未定、別途ご案内予定)の参加をお待ちしております。

博士キャリアメッセKYOTOの詳細につきましては、以下のイベントフライヤーや京都クオリアフォーラムホームページよりご確認いただけますので、ぜひご覧ください。

0707_flier.pdf[PDF 1.6MB] 1101_flier.pdf[PDF 1.6MB]

京都クオリアフォーラム

10/6 フェローシップ茶話会2022を実施いたしました

【大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度】

10月6日、若手研究者育成フェローシップ制度の一環として、茶話会を開催いたしました。

多岐に渡る分野を研究する学生や様々な経歴を持つ大学スタッフが集まり、交流を深めました。

まず、学生や大学スタッフのことを知るために自己紹介を行いました。

直接話す機会が少ないため、学生からは他分野の学生の研究について質問が出たり、以前研究に携わっていたスタッフからは研究に使用する設備が違うといったギャップに驚きの声が出たりと、お互いについての話題や感想が活発に飛び交いました。

その後、自身に関する質問を各々で考えて出題し、それについて解答するクイズ企画を行いました。

クイズのジャンルは様々で、趣味や過去に所属していた部活動、中には誰かに教えたくなるような研究分野の豆知識も出題され、「知らなかった、おもしろい!」と参加者から声が上がっていました。

クイズ企画を通して、最も正答数が多かった学生と、興味深かった学生への投票で票の獲得数が最も多い学生に景品が贈られました。

(景品として同志社クッキーを贈りましたが、美味しかったと感想をいただきました!)

最後にフリータイムを設けましたが、普段関わることがない学生同士で自発的に会話が生まれ、研究科やキャンパスを越えた繋がりが形成されていました。

また学生から、「同じ研究科でも研究室が違えば交流は減る、こういった他分野の研究者と関われる機会があるのは嬉しい。」、「異なる分野の人からいろいろと教えてもらいたい、それを研究にも生かしていけると思う。」と感想をいただきました。

今後も若手研究者をサポートする上で、研究者同士の交流の機会を作れる場を積極的に設けてまいります。

*****

今年度の若手研究者育成フェローシップ制度(DFS)の支援対象学生より、メッセージをいただきました。

今回の茶話会のような、フェローシップを受けて研究に熱心に取り組む先輩方と交流する機会の他にも、研究力向上やキャリアに関する支援も行っております。

フェローシップ制度を知らなかった方もチャレンジするか迷っている方も、ぜひご応募をお待ちしております。

公募情報は以下のページより公開いたします。

フェローシップ公募

▼フェローシップ支給対象学生からのメッセージ

2021年度

11/1日,30日 博士キャリアメッセKYOTOを開催いたしました

第1部では、博士号を持つ企業・行政(6機関)、アカデミアの若手研究員の方の発表が行われ、学生の頃の経験談や実際に企業で働いている様子をお話ししていただき、博士号を持つ社会人の実際を知る場となりました。約130名が参加し、キャリア選択の動機、博士卒に何が期待されているのか、に関する活発な質疑が行われました。

第2部では、Part1で大学院生の皆さまに研究内容や日頃の活動のプレゼン発表、Part2で企業・行政の方と学生の交流会を行いました。Part1には約80名が参加し、研究内容に関する質疑が行われ、また自身にとって研究とは何かについて語っていただきました。Part2には約50名が参加し、企業における博士人材のあり方、業務内容などに関する情報交換が行われ自身のキャリア形成を考える機会になりました。

なお、プレゼン発表では、社会人・学生の投票から選ばれるベストインパクト賞と各企業から選ばれる企業賞があり、本学からは生命医科学研究科の辰本彩香さんと生命医科学研究科の吉野寿紀さんが受賞されました。

2022年度以降もさらにバージョンアップした”博士キャリアメッセKYOTO”の開催を計画しています。今回参加できなかった大学院生のみなさま、次回(開催日未定、別途ご案内予定)の参加をお待ちしております。

博士キャリアメッセKYOTOの詳細につきましては、以下のイベントフライヤーや京都クオリアフォーラムホームページよりご確認いただけますので、ぜひご覧ください。

1101_flier.pdf[PDF 2MB] 1130_flier.pdf[PDF 2.3MB]

京都クオリアフォーラム

10/4 フェローシップ茶話会2021を実施いたしました

【大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ制度】

10月4日、若手研究者支援の一環として、フェローシップ茶話会を開催いたしました。

支給対象学生からは6名全員が参加し、大学スタッフからは本制度の担当URAとキャリアコーディネーター、事務スタッフの3名が参加しました。

大学スタッフや学生の皆さまとの繋がりをつくるため、はじめに3分程度の自己紹介を行いました。

現在取り組んでいる研究のテーマから、出身地や趣味のような日常的な話題など、皆さんのことをより知るきっかけとなりました。

その後、テーマトークで最近ハマっていることや研究・お仕事・プライベートでのハプニングを共有し、各々の話題に対して和気あいあいと話を深めていきました。会話の中では「実はあの時の授業で一緒だった!」など、思わぬ繋がりを発見することができました。

この茶話会では若手研究者同士の横の繋がりを作るべく、皆さんの日頃の姿を知ることができたので、今後も若手研究者支援として様々な繋がりを作れるような企画をしてまいります。

最後に、これから若手研究者支援制度を目指す学生の皆さまに向けてメッセージを書いていただきました。

研究活動を行う中でフェローシップ制度に対する皆さんの思いが込められているので、ぜひご覧ください。

▼フェローシップ支給対象学生からのメッセージ